「蓬莱米の父と母」と称される磯永吉や末永仁とともに、日本時代の台湾の稲作発展に貢献した台湾総督府技師の平沢亀一郎を顕彰する式典が3月8日、原種田事務所の建物を改修して昨年末にオープンした「竹子湖蓬莱米原種田故事館」で行われた。

式典には、平沢の親族らも招かれ、本会台北事務所からも内田直毅氏(台湾大学農業経済学系)が出席した。

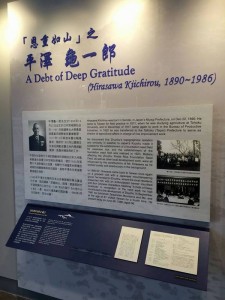

平沢亀一郎は1890年(明治23年)宮城県仙台市に生まれ、東北帝大農学部卒業。1917年(大正6年)、台湾に渡り、台湾総督府殖産局に入局し、米をはじめとする農産物の品種改良などに尽力した人物。

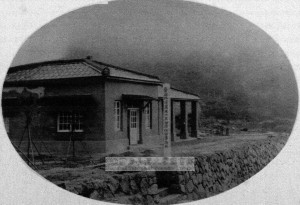

式典が行われたのは台北郊外にある陽明山中腹に位置する竹子湖。竹子湖は当時、台湾総督府が進めていた内地種米の品種改良に必要な原種を育成する場所として選ばれた。

原種田を設置するにあたり、調査を行ったのが当時台北州農会の技手だった平沢で、原種田を管理する事務所の完成からちょうど88周年となる3月8日に式典が行われたもの。

米の品種改良に大きな功績を残した磯や末永に加え、平沢の資料などが展示された館内で行われた式典には、平沢の孫に当たる佐藤田鶴子さん夫妻が仙台から出席。

台湾から引き上げた後、祖父と暮らした12歳から18歳頃までの6年間の思い出を語り、参加者はみな一様に興味深く耳を傾けていた。

また、佐藤さんからは平沢の台湾勤務中の回想録ともいうべき著書『台湾の山と私』が故事館に寄贈された。登山好きだった平沢らしい題名だが、磯や末永らとともに内地米種の品種改良に苦心した様子や、竹子湖に原種田を設置した経緯などが記されている。

式典では演奏会も行われ、赤とんぼや涙そうそうのほか、平沢の母校の校歌なども演奏され、出席者は平沢の功績を偲んだという。

出席した内田氏は「蓬莱米の開発に尽力された先人が、88年経った現在でも世代を越えて交流をはかれるのは、台湾と日本の双方に思いやる気持ちの繋がりがあることを深々と感じた」と話している。

【写真は特段の表記がない限り内田直毅氏が撮影し、本会に譲られたものです】